L’expérience de Milgram

À propos de la soumission à l’autorité.

Dans certains projets d’étudiant(e)s liés aux pratiques de la performance ou de l’installation, il m’arrive fréquemment de faire référence à l’expérience du psychologue américain Stanley Milgram, notamment pour souligner l’importance d’un scénario incluant le faux ou les apparences trompeuses (faux-semblant, imposture, fausse identité, etc).

Milgram impressionne par les conclusions de sa recherche : l’obéissance d’un individu à une autorité peut le pousser à commettre des actes mettant en péril la vie d’autrui, du moment que l’autorité en assume la responsabilité.

Le processus à l’oeuvre dans cette expérience dépend d’un ensemble de règles et d’éléments contraignants (espace, relation hiérarchique, contexte vénal, confiance, etc), conditions nécessaires à l’obtention d’un résultat objectif et mesurable.

S’inspirer de l’expérience de Milgram (voir aussi ci-dessous les expériences de Ash et de Zimbardo) pour créer une situation contraignante au sein d’une installation ou d’une performance me semble une excellente piste. Les documents issus de ces expériences sont, par ailleurs, captivants. Ils ont suscité – et suscitent encore actuellement – de nombreuses controverses et polémiques.

L’utilisation d’acteurs pour déguiser la réalité est incontestablement un facteur décisif.

![]()

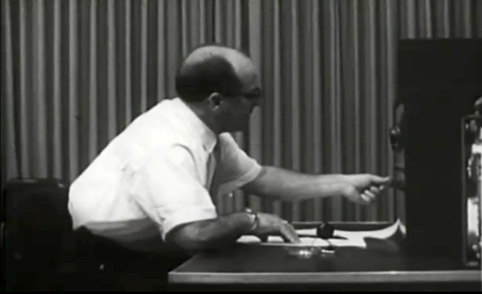

EXPÉRIENCE.

Extrait de « La soumission à l’autorité », un documentaire de Alain Cops et Françoise Wolff (RTBF, 1986). Voir ici le documentaire en entier.

Réalisée entre 1960 et 1963, l’expérience de Milgram cherchait à évaluer le degré d’obéissance d’un individu devant une autorité qu’il juge légitime, et à analyser le processus de soumission à cette autorité.

Une des impulsions de Milgram était de tenter de comprendre les mécanismes d’obéissance au sein de la hiérarchie nazie lors des exactions horribles commises lors de la seconde guerre mondiale. Suite au procès de Adolf Eichmann à Jerusalem, la philosophe Hannah Arendt suggérera pour sa part le concept de “banalité du mal“ qui créera une immense polémique, tout comme les conclusions de l’expérience de Milgram.

PROCESSUS.

L’objectif réel de l’expérience est de mesurer le niveau d’obéissance à un ordre, même s’il s’avère contraire à la morale de celui qui l’exécute. Des sujets acceptent de participer – sous l’autorité d’une personne supposée compétente – à une expérience liée aux vertus de la punition sur l’apprentissage. Il leur sera pourtant demandé d’appliquer des traitements cruels (décharges électriques) à un tiers si celui-ci échoue lors des tests de mémoire.

J’ai tenté d’en sectionner ici les principaux composants.

[Source : Stanley Milgram, La Soumission à l’autorité, Calmann-Lévy,‎ 1994].

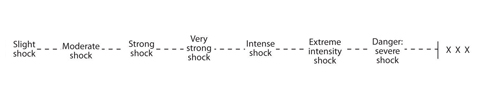

01. L’ANNONCE ET LE RECRUTEMENT.

L’université Yale à New Haven fait paraître des annonces dans un journal local pour recruter les sujets d’une expérience sur l’apprentissage. La participation dure une heure et est rémunérée 4 dollars américains, plus 0,5 $ pour les frais de déplacement (ce qui représentait à l’époque une bonne affaire).

02. LE CONTEXTE SCIENTIFIQUE.

L’expérience est présentée comme une étude scientifique de l’efficacité de la punition sur la mémorisation.

03. LE LIEU.

L’expérience se déroule dans des locaux de l’Université de Yale.

04. LES PARTICIPANTS.

A- l’élève (learner), qui devra s’efforcer de mémoriser des listes de mots et recevra une décharge électrique, de plus en plus forte, en cas d’erreur.

B -l’enseignant (teacher), qui dicte les mots à l’élève et vérifie les réponses. En cas d’erreur, il enverra une décharge électrique destinée à faire souffrir l’élève ;

C- l’expérimentateur (experimenter), représentant officiel de l’autorité, vêtu de la blouse grise du technicien, de maintien ferme et sûr de lui.

05. LES APPARENCES SONT TROMPEUSES.

L’expérimentateur et l’élève sont en réalité des comédiens et les chocs électriques sont fictifs.

06. ÉNONCÉ PRÉALABLE DE LA CHRONOLOGIE ET DES CONDITIONS DE L’EXPÉRIENCE.

– Au début de l’expérience simulée, le futur enseignant est présenté à l’expérimentateur et au futur élève.

– Il lui décrit les conditions de l’expérience : il est informé qu’après tirage au sort il sera l’élève ou l’enseignant.

07. TIRAGE AU SORT FRAUDULEUX.

Une fois qu’il a accepté le protocole, un tirage au sort truqué est effectué, le désignant systématiquement comme enseignant.

08. DISPOSITIF.

– L’élève est ensuite placé dans une pièce distincte, séparée par une fine cloison, et attaché sur une “chaise électrique“.

– Avant de commencer, l’enseignant est soumis à un léger choc électrique (réel celui-là ) de 45 volts destiné à lui faire ressentir un échantillon de ce qu’il va infliger à son élève, et pour renforcer sa confiance en la véracité de l’expérience.

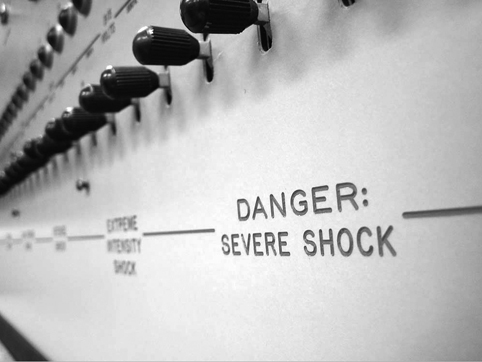

– Il est installé devant un pupitre où une rangée de manettes est censée envoyer des décharges électriques à l’élève.

– L’enseignant devra faire mémoriser à l’élève des listes de mots . Ensuite, il l’interrogera pour vérifier qu’il les a bien assimilé.

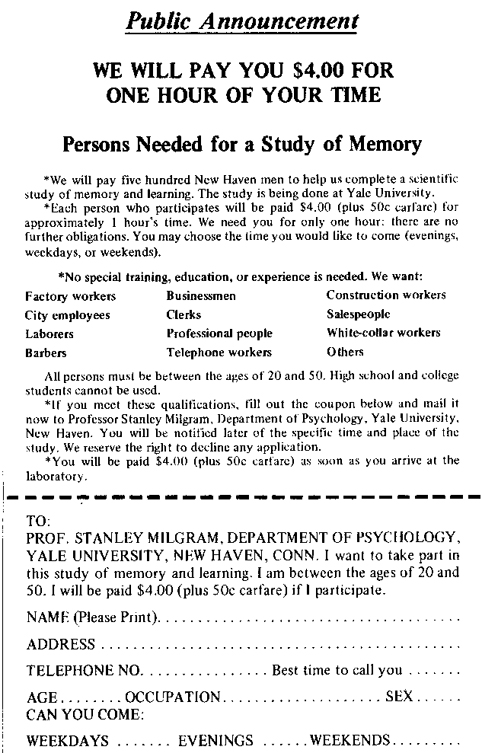

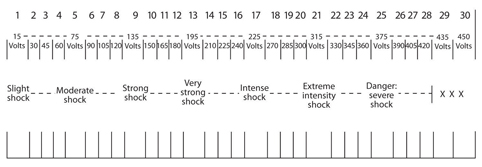

– En cas d’erreur, l’enseignant enclenchera une série de manettes sensées punir l’élève par un choc électrique de puissance croissante : 15 volts supplémentaires à chaque erreur commise).

– Lenseignant est prié d’annoncer la tension correspondante avant de l’appliquer.

09. DRAMATISATION : LA SIMULATION DE LA DOULEUR.

– Les réactions aux chocs sont simulées par l’apprenant.

– Sa souffrance apparente évolue au cours de la séance :à partir de 75 Volts : il gémit. à 120 Volts : il se plaint à l’expérimentateur qu’il souffre. à 135 Volts : il hurle, à 150 V il supplie d’être libéré. à 270 Volts : il lance un cri violent. à 300 Volts : il annonce qu’il ne répondra plus. – Lorsque l’apprenant ne répond plus, l’expérimentateur indique qu’une absence de réponse est considérée comme une erreur.

– Au stade de 150 volts, la majorité des sujets manifestent des doutes et interrogent l’expérimentateur qui est à leur côté. Celui-ci est chargé de les rassurer en leur affirmant qu’ils ne seront pas tenus pour responsables des conséquences.

10. DRAMATISATION : L’ORDRE DE CONTINUER.

– Si un sujet hésite, l’expérimentateur lui demande d’agir.

– Si un sujet exprime le désir d’arrêter l’expérience, l’expérimentateur lui adresse, dans l’ordre, ces réponses :« Veuillez continuer s’il vous plaît. » « L’expérience exige que vous continuiez. » « Il est absolument indispensable que vous continuiez. » « Vous n’avez pas le choix, vous devez continuer. » – Si le sujet souhaite toujours s’arrêter après ces quatre interventions, l’expérience est interrompue.

– Sinon, elle prend fin quand le sujet a administré trois décharges maximales (450 volts) à l’aide des manettes intitulées XXX situées après celles faisant mention de Attention, choc dangereux.

11. ISSUE DE L’EXPÉRIENCE.

À l’issue de chaque expérience, un questionnaire et un entretien permet de recueillir les sentiments du sujet et d’écouter les explications qu’il donne de son comportement.

Cet entretien vise aussi à le réconforter en lui annonçant qu’aucune décharge électrique n’avait été appliquée, en le réconciliant avec l’élève et en le rassurant sur la normalité de son comportement.

12. ÉPILOGUE.

Un an après l’expérience, le sujet reçoit un nouveau questionnaire sur son impression à propos de l’expérience, ainsi qu’un compte rendu détaillé des résultats.

Ces éléments de scénarios déterminent un processus / un programme dont les ingrédients (conditions, protocole hiérarchique, etc) et le déroulement (chronologie) doivent être respectés scrupuleusement.

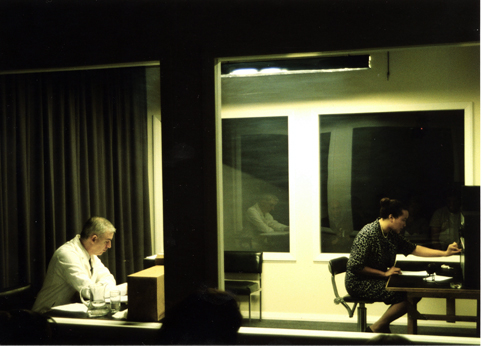

RÉSULTATS.

Au total, 19 variantes de l’expérience furent réalisées avec 636 sujets.

L’expérience “de base » (dite de rétroaction à distance) a permit de constater un pourcentage d’obéissance édifiant : 65 % des sujets obéissent en allant jusqu’au bout de l’expérience, et en administrant en moyenne un choc maximal de 405 Volts !

La moyenne augmente même jusqu’à 95 % lorsque l’enseignant dispose d’un assistant qui administre administre les chocs à sa place.

![]()

LIENS.

→ http://fr.wikipedia.org/wiki/Expérience_de_Milgram

→ http://fr.wikipedia.org/wiki/Variantes_de_l%27exp%C3%A9rience_de_Milgram

![]()

2 films dignes d’intérêt inspirés de l’expérience de Milgram :

Compliance, Craig Zobel, 2012.

Official HD Trailer : http://www.youtube.com/watch?v=cDat96UyT5A

Voir aussi à ce sujet : http://en.wikipedia.org/wiki/Strip_search_prank_call_scamI Comme Icare, Henri Verneuil, 1979.

Expérience de Milgram : Doc Youtube.

→ Obéir ou résister ?

→ La soumission à l’autorité, documentaire de Alain Cops et Françoise Wolff (RTBF, 1986)

→ Stanley Milgram Experiment – Full Length

→ Milgram Obedience Study

→ Milgram – Obedience

→ Milgram – Invitation to Social Psychology

![]()

Le jeu de la mort, Christophe Nick (2009).

Le Jeu de la mort est un documentaire mettant en scène un faux jeu télévisé (La Zone Xtrême) durant lequel un candidat doit envoyer des décharges électriques de plus en plus fortes à un autre candidat, jusqu’à des tensions pouvant entraîner la mort. La mise en scène reproduit l’expérience de Milgram réalisée initialement aux États-Unis dans les années 1960 pour étudier l’influence de l’autorité sur l’obéissance : les décharges électriques sont fictives, un acteur feignant de les subir, et l’objectif est de tester la capacité à désobéir du candidat qui inflige ce traitement et qui n’est pas au courant de l’expérience.

→ http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jeu_de_la_mort_%28documentaire%29

→ Le documentaire complet sur Youtube.

→ Deux articles de Jean-Léon Beauvois (directeur scientifique du documentaire Le Jeu de la mort de Christophe Nick) :

– « Jeu télévisé (« Zone Xtreme ») : Faire obéir les « participants » avec Milgram ».

http://liberalisme-democraties-debat-public.com/spip.php?article112

– « Le « jeu de la mort ». Réponses à des interrogations légitimes qui m’ont été adressées ».

http://liberalisme-democraties-debat-public.com/spip.php?article119

→ “On cherche des volontaires pour une étude sur la mémoireâ€

http://television.telerama.fr/television/avant-le-jeu-de-la-mort-l-experience-de-milgram,53561.php?xtatc=INT-41

→ Deux socialistes portent plainte contre Christophe Nick, auteur du “Jeu de la mortâ€

http://television.telerama.fr/television/deux-socialistes-portent-plainte-contre-christophe-nick-auteur-du-jeu-de-la-mort,54083.php?xtatc=INT-41

→ “81 % des candidats vont au bout, mais 100 % du public s’abstient d’intervenir !â€

http://television.telerama.fr/television/81-des-candidats-vont-au-bout-mais-100-du-public-s-abstient-d-intervenir,53696.php?xtatc=INT-41

→ A “Téléramaâ€, les avis sont partagés sur “Le Jeu de la mortâ€

http://television.telerama.fr/television/a-telerama-les-avis-sont-partages-sur-le-jeu-de-la-mort,53727.php?xtatc=INT-41

http://images.telerama.fr/medias/2010/03/media_53727/pour-ou-contre-le-jeu-de-la-mort-ce-soir-sur-france-2,M34972.mp3

→ Christophe Nick répond aux internautes de telerama.fr

http://television.telerama.fr/television/christophe-nick-repond-aux-internautes-de-telerama-fr,53787.php?xtatc=INT-41

http://www.telerama.fr/podcast/pagedl.php/medias/2010/03/media_53787/christophe-nick-repond-aux-internautes-de-telerama-fr,M35050.mp3

![]()

PHILIP ZIMBARDO : L’EXPÉRIENCE DE STANFORD (1971).

L’expérience de Stanford est une étude de psychologie expérimentale menée par Philip Zimbardo en 1971 sur les effets de la situation carcérale.

Elle fut réalisée avec des étudiants qui jouaient des rôles de gardiens et de prisonniers. Elle visait à étudier le comportement de personnes ordinaires dans un tel contexte et eut pour effet de montrer que c’était la situation plutôt que la personnalité des participants qui était à l’origine de comportements parfois à l’opposé des valeurs professées par les participants avant le début de l’étude.

Les 18 sujets avaient été sélectionnés pour leur stabilité et leur maturité, et leurs rôles respectifs de gardiens ou de prisonniers leur avaient été assignés ostensiblement aléatoirement. En d’autres termes, chaque participant savait que l’attribution des rôles n’était que le simple fruit du hasard et non pas de prédispositions psychologiques ou physiques quelconques. Un gardien aurait très bien pu être prisonnier, et vice-versa.

Les prisonniers et les gardes se sont rapidement adaptés aux rôles qu’on leur avait assignés, dépassant les limites de ce qui avait été prévu et conduisant à des situations réellement dangereuses et psychologiquement dommageables. L’une des conclusions de l’étude est qu’un tiers des gardiens fit preuve de comportements sadiques, tandis que de nombreux prisonniers furent traumatisés émotionnellement, deux d’entre eux ayant même dû être retirés de l’expérience avant la fin.

Malgré la dégradation des conditions et la perte de contrôle de l’expérience, une seule personne (Christina Maslach) parmi les cinquante participants directs et indirects de l’étude s’opposa à la poursuite de l’expérience pour des raisons morales. C’est grâce à celle-ci que le professeur Zimbardo prit conscience de la situation et fit arrêter l’expérience au bout de 6 jours, au lieu des 2 semaines initialement prévues.

→ http://fr.wikipedia.org/wiki/Expérience_de_Stanford

→ http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_prison_experiment

→ Stanford Prison Experiment (Documentary) : https://www.youtube.com/watch?v=yUZpB57PfHs

Un film inspiré de l’expérience de Stanford :

→ Das Experiment, Oliver Hirschbiegel, 2001 :

http://vimeo.com/6662127

Lecture :

→ Histoire d’un mensonge – Enquête sur l’expérience de Stanford, Thibault Le Texier, La Découverte, Zones, 2018

→ Anatomie d’une fraude scientifique : l’expérience de Stanford.

![]()

L’EXPÉRIENCE DE ASCH (1951).

L’expérience de Asch (1951) est une expérience du psychologue Solomon Asch démontrant le pouvoir du conformisme sur les décisions d’un individu au sein d’un groupe.

Un groupe d’étudiants (entre 7 et 9) de 17 à 25 ans est invité à participer à un prétendu test de vision auquel avaient auparavant été soumis des sujets témoins qui n’eurent aucun mal à donner toujours la bonne réponse. Tous les participants étaient complices avec l’expérimentateur, sauf un.

L’expérience avait pour objet d’observer comment cet étudiant (le sujet « naïf ») allait réagir au comportement des autres.

Les complices et le sujet furent assis dans une pièce et on leur demanda de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d’affiches. À gauche, une ligne modèle, et à droite, 3 autres lignes. Chacun devait dire laquelle de ces 3 lignes sur la droite était égale à la ligne modèle de gauche.

Avant que l’expérience ne commence, l’expérimentateur avait donné des instructions à ses complices. Au début, ils donnaient la bonne réponse, mais lors du 3ème essai, ils donnèrent unanimement la même fausse réponse.

Le sujet « naïf » était l’avant dernier à répondre. Asch mit en avant que celui-ci fut surpris des réponses énoncées par ses acolytes. Au fur et à mesure des essais, il devint de plus en plus hésitant quant à ses propres réponses.

Les résultats de cette expérience ont montré que la plupart des sujets répondaient correctement, mais qu’un grand nombre (36,8 %), perturbés, finissait par se conformer aux mauvaises réponses soutenues à l’unanimité par les complices. Les sujets étaient même amenés à soutenir des réponses allant contre l’évidence et leur propre vue (voir les expériences filmées), pour par exemple affirmer que deux lignes avaient la même longueur, alors que l’écart était très visible car de plus de 5 cm.

The Asch Conformity experiment, l’expérience de Asch présentée par Philip Zimbardo.

The Asch Experiment : le test en bref.

![]()

AUTRES LIENS.

Rod Dickinson : The Milgram Re-enactment (2002).

Une reconstitution (« re-creation »/ »reenactment ») – la plus exacte possible – de l’expérience sur l’obéissance à l’autorité, effectuée par Stanley Milgram en 1961, sous forme de performance live au Centre for Contemporary Art à Glasgow, le 17 février 2002.

→ http://www.roddickinson.net/pages/milgram/project-synopsis.php

→ Voir un extrait vidéo.

→ http://en.wikipedia.org/wiki/Rod_Dickinson

→ http://www.roddickinson.net/pages/index.php

![]()

→ À propos de re-enactment, voir aussi Jeremy Deller : The Battle of Orgreave, performance à grande échelle recréant une confrontation entre la police et les mineurs en grève (1984-1985).

« Jeremy Deller, en 2001, « rejoue » avec ses protagonistes réels une bataille de 1984 entre mineurs et policiers, sous Margaret Thatcher. Son élaboration d’une scène cathartique ne vaut au préalable que pour son travail considérable d’entretiens, de collecte de données, d’archive, etc. Pensé tant comme laboratoire d’observation anthropologique, où se réaniment les figures qui le peuplaient, que chantier de l’enquête historiographique, l’événement se dédouble pour mieux nous en reformuler l’expérience. Entre la reconstitution, le contre-documentaire et le cinéma direct, les stratégies narratives de Watkins notamment dans son film sur La Commune de Paris ont préfiguré, dans l’art contemporain, un tel travail d’histoire vivante ».

http://imagesrevues.revues.org/334

→ A Virtual Reprise of the Stanley Milgram Obedience Experiments

http://www.plosone.org/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0000039

novembre 23rd, 2014 à 18:56

[…] Superbe blog sur le sujet – http://www.multimedialab.be/blog/?p=1402 […]

juin 2nd, 2016 à 15:58

[…] Superbe blog sur le sujet – http://www.multimedialab.be/blog/?p=1402 […]